Erstens: Das Jenseitige im Diesseitigen, das Diesseitige im Jenseitigen: Interreligiöser Blickwinkel

Erstens: Das Jenseitige im Diesseitigen, das Diesseitige im Jenseitigen: Interreligiöser Blickwinkel

Die zentrale Frage über das „Leben nach dem Tod“ wird rund um die Allerheiligentage in den Medien – und in meinem Fall – im schulischen Unterricht besonders gerne gestellt. Eine interreligiöse Betrachtung dieses Themas hilft, die eigene christliche Position zu überprüfen, zu korrigieren und neu zu entdecken.

Ein erster oberflächlicher Blick auf Jenseitsvorstellungen der Weltreligionen könnte die Vermutung nahelegen, wie verschieden sie doch sind. Meist sind wir geneigt, Unterscheidendes und Trennendes stärker wahrzunehmen als das Gemeinsame. Vermittelt wurde und wird beispielsweise eine plumpe Darstellung des hinduistischen Reinkarnationsglaubens. In sehr vereinfachter Form wird das christliche Auferstehungsmodell als richtig und der Reinkarnationsglaube als falsch dargestellt. Hartnäckig halten sich primitive Vorstellungen wie jene, dass bei der Wiedergeburt laut hinduistischer Vorstellung ein Mensch in eine Kröte oder selbst in eine Pflanze verwandelt werden könnte. Aber auch im christlichen Bereich hat sich die mittelalterliche Bilderwelt von Himmel-Hölle-Fegefeuer und eines entsprechend individualistischen Heilsweges, verbunden mit einem drohend-strafenden Gott, stark in der Vorstellungskraft festgemacht. Das ist mit ein Grund, warum etliche dann – ohne den Gehalt dieser Bilder zu überprüfen – sich von Kirche und Christentum überhaupt abwenden.

Der erste Schritt bestünde nun darin, dass die tradierte und meist unreflektiert übernommene eschatologische bzw. apokalyptische Bilderwelt einer kritischen Überprüfung unterzogen wird. Mein Anliegen ist es, die Gemeinsamkeiten in den Jenseitsvorstellungen herauszuarbeiten.

Zweitens: Ewigkeit ist nicht Zeitstrecke sondern Kreis

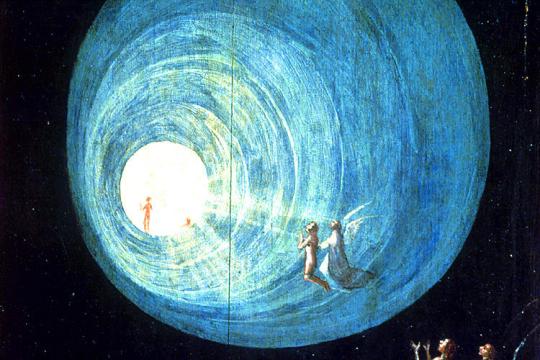

Der erste Denkfehler besteht darin, sich das ewige Leben in Form einer Zeitstrecke vorzustellen. Dabei zeigt schon ein philosophischer Blick, dass sich der Begriff „Ewigkeit“ nicht mit einer linearen Strecke, die einen fixen Anfang hat, darstellen ließe. Etwas, das einmal begonnen hat, kann nicht ewig sein. Symbol für Ewigkeit ist der Kreis oder ein Unendlichkeitszeichen. Damit freilich ist ein Auseinanderdividieren von Diesseits und Jenseits gar nicht mehr möglich. Das diesseitige Sein ist im jenseitigen Sein, das jenseitige Sein ist im diesseitigen Sein geborgen. Die Religionen heben in ihren eschatologischen Vorstellungen eine falsche Dichotomie auf. Dies zeigt sich auch in der Art und Weise, wie das Volk Israel sein Heil definierte und wie in dieser Tradition Jesus seine Reich-Gottes-Botschaft lebt und verkündet.

Drittens: Eschatologisches Denken ist herrschaftskritisch

In den Evangelien sind es nur wenige Stellen, die ausdrücklich die klassische Jenseitsfrage thematisieren. Bezeichnend ist die Perikope Lukas 20,27-38. Wir finden sie in allen drei synoptischen Evangelien fast gleichlautend. Dieses Faktum unterstreicht die Bedeutsamkeit der Stelle. Die Sadduzäer wollen Jesus bloßstellen.

Ein erster wichtiger Schlüssel, um die Szene zu verstehen, liegt in der sozial-historischen und materialistischen Exegese. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wer die Sadduzäer waren. Der Blick auf ihre soziale Rolle verdeutlicht, warum sie die Auferstehung leugneten und Jesus mit dieser Frage konfrontierten. Der römische Schriftsteller Flavius Josephus charakterisierte die Sadduzäer mit den Worten: „Sie lassen die Seele mit dem Körper zugrunde gehen.“ Es gab für diese Herrschaftsgruppe keine anderen Vorschriften als das Gesetz. Sie waren konservativ, wollten das herrschende System bewahren und ihre Privilegien festschreiben. Jesus jedoch wollte Veränderung. Warum leugnen also die Sadduzäer die Auferstehung? Sie sind die Herrschenden, die Mächtigen, jene mit viel Besitz und Einfluss. Eine „Auferstehung“, wie sie die Reich-Gottes-Botschaft Jesu als Befreiungsbotschaft im Hier und Heute verlangt, setzt ihre Stellung in Frage. M.a.W.: Für die Sadduzäer ist es bequem, nicht an Auferstehung zu glauben. So können sie weiter herrschen wie bisher. Anders Jesus: Seine Antwort ist eindeutig. Gott ist ein Gott der Lebenden. Er hebt das Denken von Auferstehung auf eine andere Ebene. Auferstehung das ist: Frauen müssen sich nicht mehr dem Joch ungerechter Gesetze beugen und werden nicht mehr unfreiwillig an Männer gebunden. Dort ist Auferstehung, wo es solche unterdrückerischen Gesetze nicht mehr gibt. Auferstehung ist nicht in einem „Drüben“, sondern im Hier und Heute. Jesus hebt in seiner Antwort letztlich die Zeitstruktur von Heute und Morgen auf und betont die Jetztzeit als jene Zeit, die zählt. In diesem Sinne sind die mythologischen Bilder von Gericht, Fegefeuer und Himmel nicht nur Aussagen für ein Danach und Dort, sondern zugleich für ein Hier und Jetzt.

Viertens: Bilderwelt des Jenseitigen richtig deuten

Die alten Kirchen unseres Landes sind voll von Darstellungen vom Jüngsten Gericht und Bildern von Himmel, Fegefeuer und auch Hölle. Volkskunst aus der Zeit der Gotik kann aber auch im Heute interpretiert werden. In solchen Bildern kann einerseits Angst vor der Hölle gemacht werden. Über Jahrhunderte ist dies geschehen. Gott und mit ihm Jesus der Weltenrichter wurden als strafende Instanz wahrgenommen, die mit Hilfe des Seelenwägers über die Zahl der guten und schlechten Taten am Ende der Tage das Gericht halten werden.

Solche Bilder könnten anderseits eine tröstliche Ermahnung sein. Auf die Waage kommt die Seele des Menschen und nicht sein Besitz, nicht seine gesellschaftliche Stellung, seine Titel und Auszeichnungen. So führt mich die Seelenwaage des Erzengels zu einer Antwort auf Fragen nach dem Diesseitigen, Fragen nach dem, was wirklich im Leben wiegt. Hier und jetzt schon.

Fünftens: Himmel, Hölle, Fegefeuer aus interreligiöser Perspektive

Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod sind konstitutiv für alle Religionsgemeinschaften. Den religiösen Menschen zeichnet es aus, dass er an den Tod und darüber hinaus nachdenkt. Alle Religionen sehen im Menschen eine mehrfache Wirklichkeit von Körper-Seele-Geist. Was im Hinduismus als „atman“ oder „jiva“ gesehen wird, entspricht vielfach dem, was im europäisch-abendländischen Denken als Seele gesehen wird.

Im geistig-religiösen Stammbaum von Judentum, Christentum und Islam lassen sich die gemeinsamen Entwicklungslinien der Jenseitsvorstellungen nachzeichnen. So haben sich in diesen Religionen zum einen Vorstellungen der griechisch-römischen Antike verdichtet, zum anderen aber auch wesentlich ältere Einflüsse, die bis in die Jenseitsvorstellungen von Zarathustra oder vom ägyptischen Totenreich zurückreichen. Damit wird einmal mehr auch in dieser Frage die Verwandtschaft zwischen den Religionen deutlich.

Hinter den Bildern und Symbolen vom Jenseits steht die grundlegende Erfahrung, dass es nicht egal ist, ob sich der Mensch für das Böse oder das Gute entscheidet. Eine Person ist für das verantwortlich zu machen, was sie tut. Dafür steht das Symbol des Gerichts bzw. als Orte der Belohnung oder Bestrafung Himmels- oder Höllenvorstellungen. Dafür steht im Hinduismus das Gesetz des Karmas, wonach jede Tat ihre positive oder negative Wirkung nach sich zieht. So schaffen die Jenseitsvorstellungen einen Überbau, um die ethischen Grundverpflichtungen zu unterstreichen. Ob es das Doppelgebot der Liebe ist (Mt 22,34-40), die vedische Bhakti-Mystik oder das Dharma-Chakra zur Überwindung des Leidens – „Jenseitsvorstellungen“ wollen im Diesseits Veränderungen bewirken. Das Reich Gottes als zentrales Motiv in der Verkündigung des Jesus von Nazaret ist zunächst eine diesseitige Wirklichkeit genauso wie die Überwindung des Leidens im Buddhismus. In allen Religionen haben sich mit der Zeit volkstümliche Vorstellungen heraus entwickelt, die zum Teil ein phantasievolles Eigenleben hatten und sich vom Kern des ursprünglichen Jenseitsglaubens weit weg entwickelt haben.

Alle großen Religionen kennen auch die apokalyptischen Bilder, die mit Weltuntergang und Weltzerstörung verknüpft werden. Im Buch der Offenbarung ist dies der Endkampf und im Hinduismus sind die Bilder vom Weltenbrand.

Reinkarnation und Auferstehungsglaube wiederum müssen nicht als zwei unterschiedliche Modelle gesehen werden. In jedem Christen gibt es eine Art von „Wiedergeburt“ von Jesus Christus, in jedem Handeln eines Christen geschieht insofern „Reinkarnation“, wenn es im Sinne des Lebens und der Botschaft Jesu Christi geschieht. Der Heilige Oscar Romero brachte es kurz vor seiner Ermordung mit diesen Worten prägnant auf den Punkt: „Wenn sie mich töten, werde ich im Volk von El Savador auferstehen.“

Die geläufigsten Ausdrücke für christliche Todesanzeigen lauten „ewige Ruhe“ oder „ewigen Frieden“. Diese Formulierungen sind dem sehr nahe, was Buddhisten mit dem Begriff „Nirvana“ oder Hindus mit „Moksha“ bezeichnen.

In allen Religionen gibt es die Tendenzen zu fundamentalistischen und sektenhaften Sichtweisen, die sich dadurch auszeichnen, dass die bildhaften Jenseitsvorstellungen wortwörtlich ausgelegt werden. Damit kann ein strafend-drohend-rächender Gott konstruiert werden, der die Guten von den Bösen in einem zeit-räumlich verstandenen Endgericht bestrafen oder belohnen wird. Die Unterschiede in den religiösen Jenseitsvorstellungen liegen zwischen deren fundamentalistischen Engführungen.

Je mehr mit Endgericht und Hölle gedroht wird, desto fundamentalistischer erscheinen religiös-fundamentalistische Bewegungen, ob es die islamistischen Terrorbewegungen sind, in denen sich Menschen als vermeintliche Märtyrer in den Tod bomben, oder die evangelikalen Bewegungen, die gerade in Brasilien politisch an die Macht gekommen sind. Ihren Fanatismus beziehen sie alle mit Blick auf Jenseitsvorstellungen, die sich letztlich aus einem kritischen Blick auf die religiösen Grundlagen der Religionen nicht legitimieren lassen.

Die Unterschiede in den Jenseitsvorstellungen sind kontextuell und geschichtlich gewachsen, berühren jedoch nicht das gemeinsame Wesen. Unterschiede sind innerhalb einer Religionsgemeinschaft manchmal größer als zwischen den Religionsgemeinschaften. Die weiterhin grassierenden Fegefeuer- oder Höllenvorstellungen im Bereich eines katholischen Fundamentalismus können sich mit Höllenvorstellungen islamischer Fundamentalisten decken, entsprechen jedoch sicher nicht dem, wie im christlichen Bereich heute über die „Letzten Dinge“ mehrheitlich gedacht wird und was in den katholischen Fakultäten gelehrt wird.

Freilich setzen die Religionen je nach ihrer Art unterschiedliche Akzente: Im Christentum wird die Individualität stärker betont, die Vorstellungen mit sich bringt, dass der Mensch mit seiner ganzen Individualität – inklusive seines Körpers – ein Weiterleben nach dem Tod haben wird. In den östlichen Religionen dagegen ist das Aufgehen der individuellen Seele in der Weltseele kein Problem.

Postscriptum

Ich selbst erlebe in vieler Weise das Allerheiligen- und Allerseelenfest als befreiende und tröstende Zeit. Ich muss in dieser kurzen Zeitspanne meines Lebens nicht alles erreichen, weil das Leben über die Begrenztheiten des Diesseitigen hinausreicht. Ich darf gelassen sein mit Blick auf meine gegenwärtigen Begrenztheiten, weil das Kleine, das sich erreichen lässt, weiterwachsen kann, weil die Energie, die ich für eine bessere Welt einsetze, nie verloren sein wird. Die Bilderwelt rund um Allerheiligen macht mir bewusst, dass jede Tat verantwortet sein muss. Die Wirklichkeit des Gerichtes und damit Rechtschaffenheit für mein Leben können nicht verdrängt werden. Zugleich weiß ich, dass die bedingungslose Barmherzigkeit des Göttlichen eine Kraft ist, die Unversöhntes zur Versöhnung führt, die Sünden in Verzeihung auflöst, die Feindschaft in Freundschaft überführt, die in meine Traurigkeit ein Lächeln zaubert und die Unruhe in Frieden wandelt.

Klaus Heidegger, zum Fest Allerheiligen 2018